Coaching wirkt nicht durch Tempo und Methodenvielfalt, sondern durch Präsenz, Aufmerksamkeit und Resonanz. Wer zu sehr auf Beschleunigung setzt, verhindert Entwicklung und Wachstum. Weniger Wollen kann mehr Tiefe eröffnen – und nachhaltige Veränderung möglich machen.

Im Alltag vieler Menschen zählt oft vor allem eines: Tempo, Effizienz und messbare Ergebnisse. Sie hetzen von Termin zu Termin, streben nach Produktivität und wollen Ziele möglichst schnell erreichen. Dieses Muster überträgt sich leicht auch auf Coaching-Situationen: Klientinnen und Klienten kommen dann häufig mit dem Wunsch ins Coaching, Veränderung aktiv zu steuern und rasch Lösungen zu finden. Doch gerade dieses Streben nach Geschwindigkeit kann den Prozess bremsen: Das Coaching droht an der Oberfläche hängen zu bleiben, während echte Reflexion und das Verstehen eigener psychodynamischer Prozesse ausbleiben.

Wirkfaktor im Coaching: Resonanz statt Methode

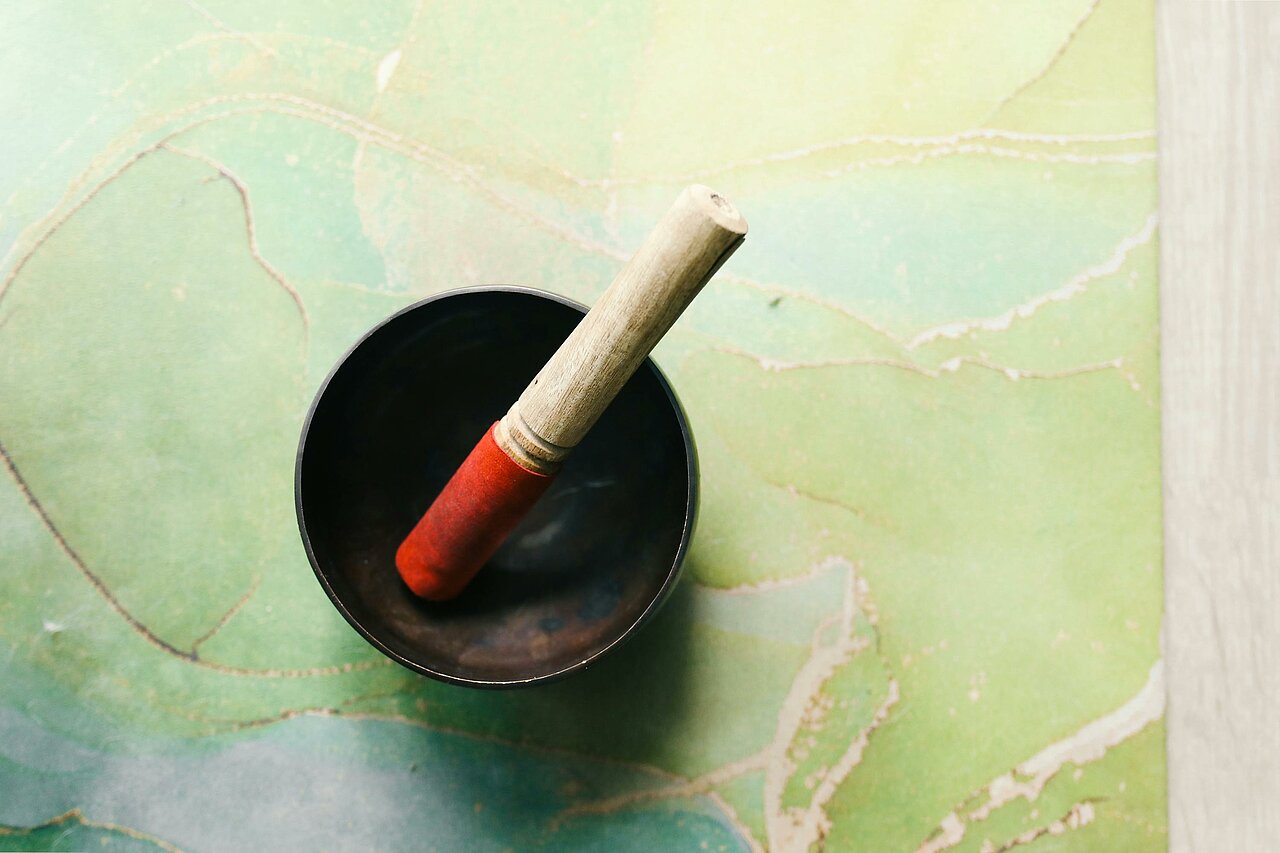

Wirksam wird Coaching dort, wo sich ein Reflexions- und Erfahrungsraum öffnen und Resonanz entstehen kann. Es geht weniger um erlernte Interventionen als um echtes Gegenwärtigsein. Erst wenn Lösungsdruck und Effizienzdenken zurücktreten, entsteht eine Atmosphäre, in der Menschen mit sich selbst in Berührung kommen und sich Neues entfalten darf. Wird dieser Raum jedoch vorschnell mit „Helfen wollen“ gefüllt, verliert Coaching seine Wirkung – und läuft Gefahr, am eigentlichen Anliegen vorbeizugehen.

Ein Beispiel aus meiner Praxis: Martina (56), Bereichsleiterin, kommt mit dem Wunsch ins Coaching, möglichst zeitnah Antworten auf ihr Anliegen zu bekommen. Jede Stille füllt sie sofort mit Worten. Sie weicht Gefühlen aus und lenkt das Gespräch auf To-dos. Erst als ich ihr vorschlage, eine Minute zu schweigen, entsteht Raum für Inneres. Tränen durchbrechen die Fassade – und Martina sagt leise: „Ich muss nicht für alles verantwortlich sein.“

Dieser Moment macht deutlich: Wirksamkeit im Coaching entsteht nicht durch mehr Tempo, vielmehr durch das Zulassen von Stille und Mitschwingen. Dies kann dabei unterstützen, Raum für Verlangsamung, Reflexion und Selbstbegegnung zu schaffen.

Wenn die Kraft des Innehaltens Veränderung ermöglicht

Die entscheidende Wirkung liegt nicht im „Veränderungswillen“ des Coaches. Sie entsteht durch seine Fähigkeit, einen sicheren Raum zu schaffen, Kontakt und Beziehung anzubieten, wahrzunehmen und Resonanz zu geben – das anzusprechen und auszuhalten, was sich zeigt. Rückmeldungen wie „Ich erlebe dich gerade sehr diszipliniert – wie fühlt sich das für dich an?“ öffnen Raum für Selbstreflexion und verhindern, dass der Prozess in Routine erstarrt.

Professionelles Coaching bedeutet, die natürlichen Spannungen zwischen Nähe und Distanz, Kontrolle und Loslassen, Verstehen und Nicht-Verstehen, Klarheit und Ungewissheit, Impuls und Stille wahrzunehmen. Die Kunst liegt darin, diese Gegensätze nicht vorschnell aufzulösen, sondern innezuhalten, sie zuzulassen und zu nutzen. Wer das als Coach nicht kann, läuft Gefahr, in Aktionismus oder in Passivität zu verfallen.

Veränderung ist kein Ziel, das sich gradlinig erreichen lässt. Es ist ein Prozess, der sich im ureigenen Tempo entfaltet, aus der inneren Bewegung des Coachees heraus. Deshalb entwickelt Coaching seine Kraft gerade nicht durch Effizienzstreben – es braucht Offenheit, Echtheit und Geduld. Damit es wirksam werden kann, sollte es nicht als weiteres „Tool“ im Leistungsdenken verstanden werden. Es muss zudem die Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart berücksichtigen. Denn die Vergangenheit prägt, wie wir heute fühlen, handeln und mit Schwierigkeiten umgehen.

Die Rolle der Vergangenheit im Coaching

Oft heißt es, Coaching beschäftige sich mit der Gegenwart und der Zukunft eines Menschen, während die Psychotherapie seine Vergangenheit bearbeite. Diese Trennung ist jedoch irreführend und auch falsch. Die Vergangenheit ist immer dann relevant, wenn sie eben nicht vergangen ist – wenn alte Muster, Erfahrungen oder Prägungen die Gegenwart weiter beeinflussen.

Blockaden, Defizite, Potenzialeinschränkungen oder wiederkehrende Konflikte beruhen fast immer auf solchen Mustern. Werden sie im Coaching ignoriert und nicht reflektiert, bleibt die Unterstützung oberflächlich und verfehlt den eigentlichen Bedarf von Klientinnen und Klienten. Entscheidend ist daher, dass Coaches diese Themen aus der Vergangenheit anerkennen, eine Atmosphäre für Selbstreflexion entstehen lassen – und so nachhaltige Veränderung ermöglichen.

Ich verstehe die Haltung gut, im Coaching etwas „bewirken“ zu wollen – gerade, weil ich gewissenhaft arbeite und den Menschen wirklich helfen möchte. Doch sobald ich spüre, dass aus diesem Anspruch der Drang entsteht, Wirkung erreichen zu „müssen“, kippt die Dynamik: Aus Resonanz wird Leistung, aus Beziehung eine Intervention, aus Entwicklung ein Projekt. Genau dann geht verloren, was Coaching für mich im Kern ausmacht: die Möglichkeit, echtes Wahrnehmen und Erleben zuzulassen. Ich habe gelernt, dass Veränderung nicht durch ein Mehr an Tun entsteht – sie entsteht immer dort, wo Raum, Beziehung und Resonanz sein können.